Le comité de la commémoration du camp de Thiaroye a retracé la tragédie survenue en 1944 en quatre chapitres. Selon le professeur Mamadou Diouf, ce travail a été réalisé malgré de nombreux obstacles, notamment la dissimulation d’une partie des documents relatifs à cet événement par les autorités françaises.

Le président du comité reconnaît que toutes les archives ne sont pas disponibles : il manque notamment la liste complète des tirailleurs ayant embarqué sur le bateau pour Dakar, ainsi que leur nombre exact. « Aujourd’hui, personne ne peut dire avec certitude qui étaient ces tirailleurs », affirme le professeur Diouf. Les autorités françaises soutiennent d’ailleurs que cette liste n’existe pas, ce qui lui paraît pour le moins étrange.

Face à ces lacunes, les historiens ont entrepris un travail de recherche et de reconstruction minutieux pour reconstituer une histoire complexe, qu’ils ont voulu montrer dans toute sa dimension humaine et tragique. Pour les membres du comité, les tirailleurs ne se battaient pas pour leur salaire, mais pour leur dignité.

Cependant, en raison de la réticence des autorités françaises à ouvrir certaines archives, de nombreuses zones d’ombre persistent. L’équipe de recherche ignore encore si les tirailleurs ont été tués dans, aux abords ou en dehors du camp. C’est pourquoi le professeur Diouf et son équipe ont élaboré des scénarios et des hypothèses (ou des tableaux d’hypothèses) afin d’approcher au mieux la vérité. Le principal défi demeure le manque d’accès à l’ensemble de la documentation.

Outre les ressources archivistiques, l’équipe a également recueilli des témoignages oraux, contribuant ainsi à enrichir la recherche.

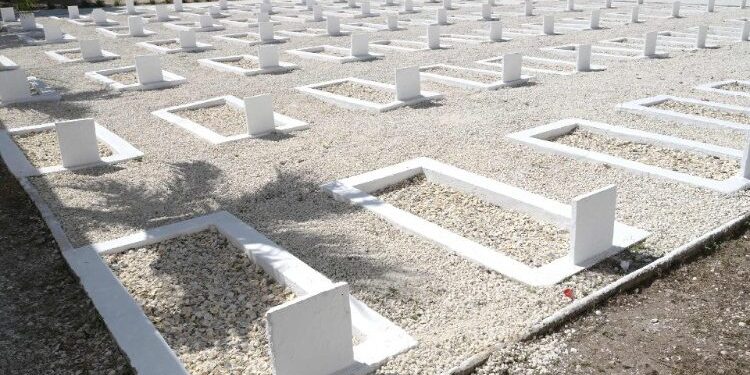

Le volet archéologique : le cimetière de Thiaroye

Un autre volet de leur travail porte sur le cimetière de Thiaroye, où se trouvent 34 tombes de supposés tirailleurs, soit 34 individus enterrés. Les chercheurs ont effectué un sondage test pour vérifier certaines hypothèses. Les résultats sont jugés encourageants, bien qu’ils nécessitent des analyses plus approfondies.

Les fouilles archéologiques ont mis en évidence l’existence possible de cénotaphes (tombes sans corps). Les sépultures ne correspondent pas toutes à un même type d’inhumation, ce qui suggère plusieurs pratiques funéraires et peut-être différents modes de massacre. Le cimetière apparaît ainsi comme un réceptacle de diverses formes d’enterrement, traduisant la complexité et la violence de cet épisode tragique de l’histoire coloniale.

Alioune Sow