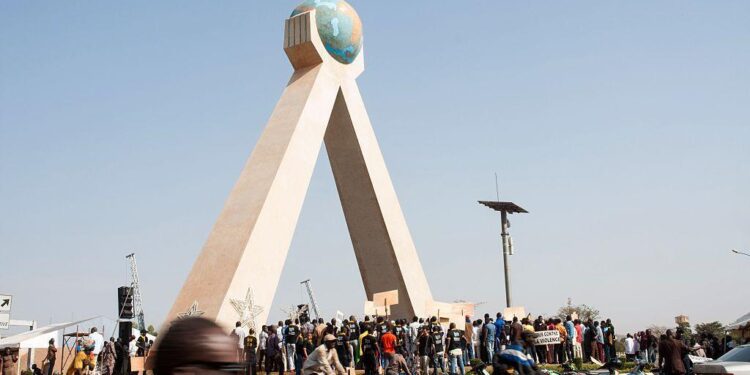

Entre avancée jihadiste, crise du carburant et armée en difficulté, le Mali s’enfonce dans une spirale d’instabilité. De plus en plus de pays conseillent à leurs ressortissants de partir sans délai. Décryptage d’un pays au bord du gouffre.

Une menace sécuritaire hors de contrôle

Le Mali est redevenu l’un des foyers les plus dangereux du Sahel. Depuis le départ des forces internationales, les groupes jihadistes — notamment le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda — ont étendu leur influence sur de vastes zones du nord et du centre du pays. Les attaques se multiplient, touchant désormais les abords des grandes villes comme Gao, Tombouctou et Mopti. Les routes sont devenues impraticables, les convois humanitaires et militaires régulièrement pris pour cibles. Les diplomaties étrangères considèrent désormais que plus aucune région n’est véritablement sûre, même la capitale Bamako, longtemps perçue comme un refuge.

Une armée malienne débordée malgré le soutien de Wagner

Les Forces armées maliennes (FAMa), appuyées par les mercenaires russes du groupe Wagner, tentent de reprendre le terrain perdu. Mais les résultats restent limités. Les garnisons isolées manquent de carburant, d’armes et de coordination. Les pertes militaires sont importantes, et les discours officiels peinent à masquer une réalité d’une armée en déroute, confrontée à des combattants mobiles et aguerris. Les récentes attaques coordonnées du JNIM contre plusieurs bases au nord de Gao illustrent la fragilité du dispositif sécuritaire. Même dans les zones dites “sous contrôle”, l’insécurité reste omniprésente.

Blocus et pénurie : un pays paralysé

Le nord du Mali vit sous blocus. Les jihadistes bloquent les routes commerciales, empêchant l’approvisionnement en denrées, carburant et médicaments. Tombouctou, autrefois symbole du rayonnement culturel sahélien, est désormais une ville assiégée. Dans la capitale, Bamako, la crise du carburant s’installe. Les files d’attente s’allongent devant les stations-service, les prix explosent et les transports sont paralysés. Ce manque d’énergie affecte les hôpitaux, les commerces et même les opérations militaires.

Un isolement diplomatique aggravant la crise

Le retrait du Mali de la CEDEAO et ses tensions avec ses voisins ont coupé le pays de nombreux soutiens régionaux. Les ONG internationales, confrontées à des restrictions et à la menace d’enlèvements, réduisent leurs activités. L’aide humanitaire se raréfie, tandis que les ambassades occidentales réduisent leur personnel et leurs missions.

Lire aussi : Crise de carburant au Mali : des files interminables pour une goutte d’essence

Un État fragilisé et une alerte maximale

Face à la combinaison d’une insécurité généralisée, d’une armée en difficulté et d’une économie asphyxiée, les capitales étrangères n’ont plus de doute : le Mali n’est plus un pays sûr. Les recommandations de quitter le territoire traduisent la gravité d’une situation où l’État recule, les jihadistes avancent et la population s’enfonce dans la crise.

Lire aussi : Crise au Mali: après Les États-Unis, d’autres pays étrangers évacuent leurs ressortissants

Un État au bord de la rupture

Entre guerre, blocus et effondrement économique, le pays vit une crise totale. Derrière la rhétorique nationaliste du pouvoir, la réalité est celle d’un pays qui vacille. Pour la communauté internationale, le Mali est désormais à un point critique, où la sécurité des civils et des étrangers ne peut plus être garantie.